お知らせINFORMATION

歴史ある建物

ようこそ!めがね修復・復刻保存館 Feel Seeds のホームページへ訪問いただきありがとうございます。

前回に引き続き、「長崎市べっ甲工芸館」を訪れ学んできた内容をご紹介する、2回目の特集になります。

第1回目の前回は、日本のべっ甲の歴史についてでしたが、第2回目の今回は、工芸館の場所・工芸館内に展示された貴重な資料・作品などを中心に以下の順でご紹介します。 ※前回 第1回目の掲載はこちら

1 長崎市べっ甲工芸館の場所

2 重要文化財のべっ甲工芸館

3 巨大な帆船と老舗べっ甲店の看板

4 加工前のタイマイの甲羅

5 べっ甲細工の工程

6 加工に使う道具

7 様々な装飾品 1~5

8 最後に

中央上 赤い印がべっ甲工芸館

軍艦島デジタルミュージアムはすぐそば

地図下側にはグラバー園が

1 長崎市べっ甲工芸館の場所

この長崎市べっ甲工芸館は、大浦天主堂駅を降りてすぐにあります。

付近には、2007年 世界遺産に認定された大浦天主堂や、グラバー園がすぐそばにあり、同時に観光するのに打って付けです。

長崎へ観光で訪れるなら一度は見ておきたい、この2つを見終わった後、坂を下ってべっ甲工芸館へ行くのがおススメです。

また、同じく世界遺産の軍艦島を 最新鋭のデジタル技術で体感できる博物館、軍艦島デジタルミュージアムまでは徒歩1~2分と、こちらも大変近く、徒歩圏内で世界遺産を複数体感できる利便性のいい場所です。

そして、あの長崎ちゃんぽん発祥の店、中華料理「四海楼」へは徒歩0分!

観光途中や、昼食の前後に絡めてもいい、立ち寄りポイントにあります。

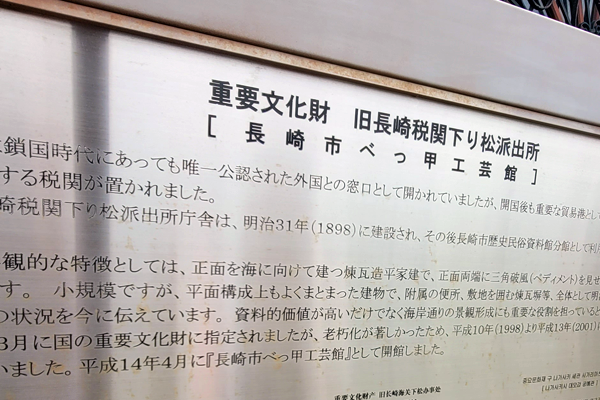

鎖国時代の重要な税関

2 重要文化財のべっ甲工芸館

この工芸館の前身(べっ甲工芸館になる前)は、長崎税関下り松派出所でした。

これは、鎖国時代 唯一公認された諸外国との窓口として、重要な役目を果たしていたそうです。

鎖国時代が終わり、開国した後も長崎は重要な貿易港として、九州全域を管轄下とする税関がここに置かれていたそうです。

この旧長崎税関下り松派出所は、明治31年に建設された歴史ある建物で、資料的価値が高く平成2年に国の重要文化財に指定されました。

しかし老朽化が激しかった為、平成10年より3年の歳月をかけ、半解体修理が行われ、平成14年4月に「長崎べっ甲工芸館」として新しく生まれ変わったのです。

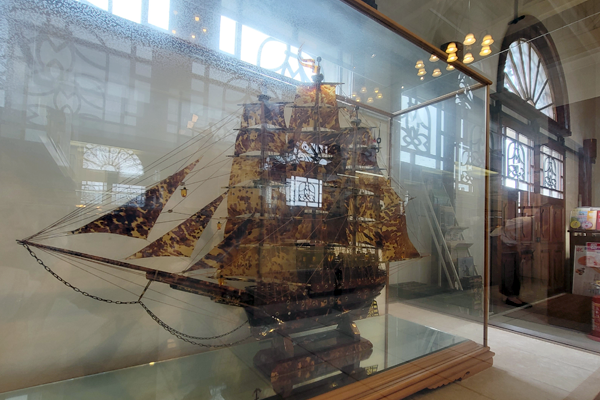

巨大な帆船

そのすべてがべっ甲で出来ている

3 巨大な帆船と老舗べっ甲店の看板

このべっ甲工芸館の入り口を入ると、ひときわ大きなガラスのショーケースに飾られた、巨大な帆船が目に飛び込んできます。

ソロモン産のべっ甲のみで作られたこの帆船、目測ですが高さ約2.5メートル・長さ約3.5メートルぐらいあり、世界最大級のべっ甲製帆船だそうです。

(サイズはうろ覚えですいません)

帆やマスト部分はもちろんのこと、船の胴体部分も大変細かく細工されており、完成までに恐ろしいほどの労力と時間が掛かったであろうと推測できます。

この帆船は、工芸館一大きな作品でした。

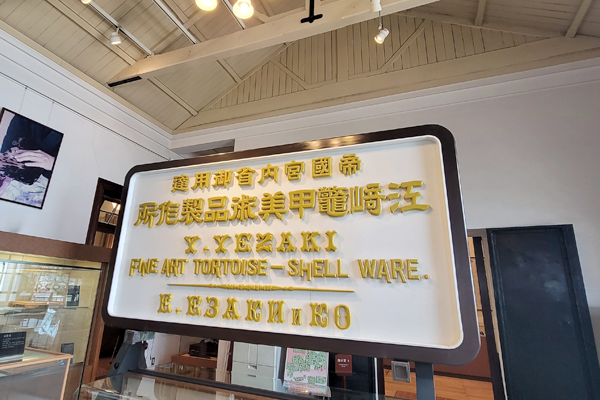

300有余年続いた江崎べっ甲店

惜しまれながらその幕を降ろす

そして作品ではないものの、実物の展示品として一番大きかったものがこちら。

長崎でべっ甲業を江戸時代半ばに創業し、長崎県の特産品べっ甲細工を製造販売してきた「江崎べっ甲店」の3代目の店舗看板です。

しかし300年以上続いた老舗名店も、残念ながら2020年6月いっぱいをもって閉店となりました。

閉店の理由は売り上げの減少や材料不足だという事です。

長崎市によると、店は1898(明治31)年建築。

和洋折衷の外観が特徴で1998年に国有形文化財に登録された後、市の景観重要建造物にも指定されました。

べっ甲の原料「タイマイ」は94年にワシントン条約で輸入が完全に禁止され、その後は在庫を加工しながら販売していたのですが、「厳しい状況の中、努力してきたがどうにもできなかった」と、後に江崎社長は話されたそうです。

実際手に取って見れる

1枚1枚 色柄鮮やか

4 加工前のタイマイの甲羅

こちらの工芸館では、実際に加工前の甲羅を手に取って見ることが出来ます。

1枚1㎜程度の薄さ、縦横12~15㎝程度の甲羅を手に取り、光にかざすと美しい色と柄模様が見れます。

こうやって見ると、黄色い透明な部分は希少価値が高い事が一目瞭然。

「白甲」と呼ばれる黄色透明のべっ甲製品は、柄の無い黄色い部分の甲羅を沢山集めないと製品に出来ない、高額であるべき理由がそこにあります。

そして高額であるもう一つの理由は、手間のかかる製造法だからです。

江戸時代日本に伝えられ、その後国内で生み出したと言われる、熱・水・圧力・を使い素材を重ね合わせる技法は、べっ甲製品の幅を大きく広げることになりましたが、同時に手間も多く増えました。

その工程はめがねの比ならず

5 べっ甲細工の工程

大まかに記された工程は11でしたが、日本で培われた「素材同士を貼り合わせる技術」地造り と呼ばれる工程だけでも、いくつもの細かく慎重な作業の積み重ねで成り立つものです。

熱と水と圧力によって 薄い甲羅を何枚も重ね合わせることで、色柄・厚みを自在に操り1枚の板を作りだします。

この工程はべっ甲細工で最も重要であり、繋目を分からなくし、素材同士をしっかり密着させるため、細心の注意をはらい作業されるそうです。

アセテートのめがねは、大きな板材から機械で削って作りますから、べっ甲細工は 素材を貼り合わせて板材を作る工程から始める事を考えれば、作業の大変さは比較になりません。

見慣れない道具 ズラリ

6 加工に使う道具

ひとつづつの細かい解説が無かった為、工具の見学はザックリ大まかに見て回りましたが、アセテート・セルロイドフレームで使うものとは大きく異なりました。

全体的に大きめの印象で、切ったり削ったりするものは、目が粗いものです。

これは甲羅が硬い為、めがねより目が粗くなっているのでしょう。

イトノコやヤスリと思われるものは加工の役目が判断出来ましたが、それ以外は見た目で判断出来ず、解説が欲しかったですね。

しかし、この後紹介する展示作品はものすごく細かいのに、加工は大きい道具が多いのにはちょっと驚きです。

ブローチなどの装飾品

7 様々な装飾品 1

工芸館内は至る所ガラスショーケースで埋められ、さまざまな工芸品が飾られていました。

こちらはブローチが主で、彫られた花模様の細かさや、天然の色柄を利用した美しさがわかります。

そしてどのショーケースの中にも必ず水の入ったコップが置かれており、湿度を適度に保ち 乾燥に弱いべっ甲を守る方法がなされています。

ブローチなどの小物は比較的作りやすく、使う側も求めやすかったのではないかと想像できます。

黄色・オレンジ・黒

様々な装飾品 2

更に見て歩くと、こちらは ネックレス・ピアス・かんざし・帯どめ・など、先程よりも更に細かい細工のものが並びます。

特に 同じ形・模様を連ねるネックレスは、チェーン部分の細かさと連結部の装飾が繊細で、息を呑む美しさ。

一番細いチェーン部分は1㎜未満の細さで、すべて手作業で作られたとは思えない細かさです。

横に並ぶかんざしも、オレンジとブラウンのグラデーションが美しく、艶やかに曲線と彩が楽しめました。

どうやって作るの?

様々な装飾品 3

贅沢品の多くは身に付ける・使うものですが、こちらのニワトリは技術・色柄・完成度の高さ・などを見る「観賞用」でした。

天然の色柄模様をうまく羽模様に見立て、躍動感ある2羽がそこにいる姿は驚きしかありません。

このように大きな立体作品は、中に木型が入っており、表面に貼るべっ甲を形どって曲げて行き、その木型に卵白を塗ってべっ甲を貼り付けて出来上がるそうです。

この、卵白を使って貼る作業、誰が考えついたのでしょうか?

先人の知恵にはいつも驚かされますね。

蒔絵技術で更に価値が上がる

様々な装飾品 4

装飾の豪華さはとどまる事を知らず、遂には蒔絵を表面に施すまでになります。

こちらの作品は煙草入れだそうですが、ぱっと見は漆器かな?と思えますが、蓋の色柄はべっ甲そのものです。

また、蒔絵を施す為表面に漆を塗っているので、本来のべっ甲色に少し色が足されますが、それ以上に蒔かれた粉の美しさ・豪華さが作品の価値を上げています。

煙草台の角には螺鈿細工もあしらわれ、職業の違う職人の手を渡り作品が完成した、究極の工芸品です。

もちろんめがねもあります!

様々な装飾品 5

そして現代では最も多いべっ甲細工品のひとつ、めがねももちろんあります。

古い時代のものから、現代のカラーコーティングされたものまでさまざま。

先述の通り、アセテートのめがねは 大きな板材から削り出して作られる為、前枠部分は一体です(一度に作れる)が、べっ甲のめがねは違います。

なんと、複数のパーツをつなぎあわせてつくる為、ジグソーパズルを完成させるようなイメージです。(パッチワーク的な)

手間を考えると、鯖江のめがねの比でありません。

また、産地である長崎・東京でも、めがねが得意な業者・かんざしが得意な業者、など作るものによって得意か否かがあるそうです。

眼鏡橋も長崎です!

めがねに見えますか?

8 最後に

前回・今回と、大ボリュームで紹介した「長崎市べっ甲工芸館」いかがでしたか。 2回に分けてもご紹介できたのはほんの一部です。

まだ見たことない多くの方に、参考資料として・興味ある知識として・観光目的として・いろんな角度で知っていただけたら幸いです。

私もこの工芸館を訪れる事で、より深く歴史・特徴・これからなど、改めて学ぶことが出来ました。

そして、「鯖江からわざわざようこそ!」と歓迎し案内してくれた職員さん・組合員さん この場を借りてお礼申し上げます。

べっ甲の加工を一部行う事業者として、これからも応援させて頂きます、どうぞ絶やすことなく未来へ繋げ、産業を守っていってください。

そしてこの記事をご覧の皆さんもぜひ一度訪れてみてくださいね!

以上、長崎市べっ甲工芸館で伝統を学ぶ vol.2 でした。

※関連記事 べっ甲工芸館で伝統を学ぶ Vol.1 の特集はこちら

※関連記事 べっ甲めがねの特徴・見分け方 の特集はこちら