お知らせINFORMATION

劣化すると まるで樹木表面のよう

いつも めがね修復・復刻保存館 フィールシーズをご利用いただきありがとうございます。

今回は、お問い合わせがぽつぽつ増え始めた べっ甲めがねの簡単な見分け方・特徴 を紹介します。

簡単にまとめると

1.張り合わせ面がある 2.ノー芯である

3. 軽くて硬い 4. 艶やかな光沢がある(基本つや消しは無い)

5. 劣化すると樹木の表面みたいになる 6.劣化するとササクレが起きる

などが主な見分け方になります。

ほとんどの方が、べっ甲はウミガメの甲羅で出来ている、という点はご存じかと思いますが、べっ甲製品になるのは タイマイという種類のウミガメの甲羅だけ なのは知っていましたか?

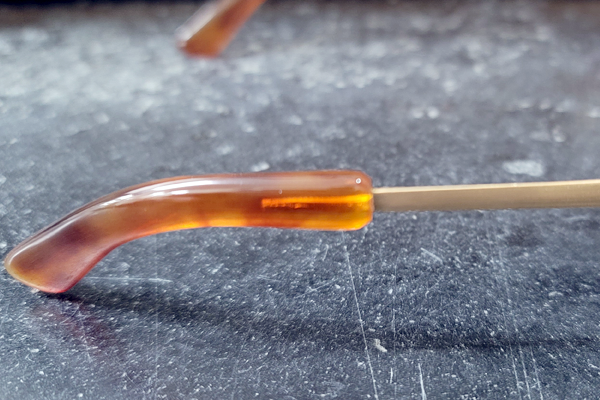

ササクレはべっ甲独特の劣化症状

ウミガメの種類は全部で8種類あり、そのうち甲羅を加工してべっ甲製品として取り扱うのはタイマイのみです。

べっ甲独特の綺麗な柄模様・光沢はタイマイの甲羅ならでは、なのです。

そして、タイマイの甲羅を加工して製品にする技術は、はるか昔 中国で生み出され そののちに日本に伝来し今に至ります。

その加工方法は、作る製品に合わせ 色柄の合う甲羅同士を熱と蒸気と圧力によって張り合わせ、出来た板状の甲羅素材から削り出して成形していきます。

大きい製品には、何枚も柄模様の合う甲羅が必要な為、手間と材料を要します。

甲羅に熱と蒸気を加えると、素材自体から接着成分が出て 甲羅同士を張り合わせる事が出来ます、それを発見した先人の知恵もすごいですね。

つなぎ合わせ面は広く斜めに

奥側は素材色の違いが見える

べっ甲製品は よほど小さく薄い装飾品でもない限り、前述の通りつなぎ合わせて加工します。

めがねにおいては、掛けている間ずっと顔を挟み込むようになり、素材に常時テンションが掛かった状態になります。

その為リムなどの細い部分のつなぎ目は、接着面を広く取れるよう 斜めに加工し張り合わせることで、 強度を出しつつ 正面側から見た色柄も グラデーションのように自然に見せる、一石二鳥の素晴らしい加工技術を使います。

左画像見てもらうとその技術がよくわかりますね。

手前側の切れたリムの断面は綺麗に斜めに加工の痕が残り、奥の反対側は柄模様の差が見て取れ、べっ甲の加工方法の奥深さがそこにあります。

素材が硬い為出来る「ノー芯」製法

そしてべっ甲素材は 亀の甲羅というだけあってとても硬く、薄く加工しても簡単には折れたりしません。

よって、熱加えて曲げ加工・つなぎ合わせ加工が出来る為、その特性を生かし さまざまな製品にする事が可能なのです。

べっ甲製テンプル・モダンは、セルロイド同様 素材の硬さの利点を生かし

「ノー芯」で作られます。

逆に言えば、芯が先端まで入ったべっ甲テンプル・モダンは あり得ないと言え、美しい光沢を無くす ”つや消し加工” (マット加工)も同様です。

また、過去にご依頼・お問い合わせ頂いた他のべっ甲製品としては、時計のバンド・かんざし・くし・カフス・メガネチェーン・ブレスレット、などなど。

その煌めく光沢や、天然の柄模様の美しさなどから、身に纏う贅沢品に多く使われ、今でも高級品として扱われているわけですね。

美しくて素晴らしい特製を持つ「べっ甲」貴重な天然素材に魅了されましたか?

機会があればまた特集してみたいと思います。

※追記 長崎市べっ甲工芸館で歴史と伝統を学ぶ 特集1はこちら

長崎市べっ甲工芸館で歴史と伝統を学ぶ 特集2はこちら