お知らせINFORMATION

建物は国指定重要文化財です

ようこそ!めがね修復・復刻保存館 Feel Seeds のホームページに訪問いただきありがとうございます。

今回は、その美しい柄と光沢が魅力の 価値ある工芸品「べっ甲」を、日本べっ甲細工発祥の地 長崎市にある「長崎市べっ甲工芸館」を訪れ学んできた内容を、2回に分けてご紹介します。

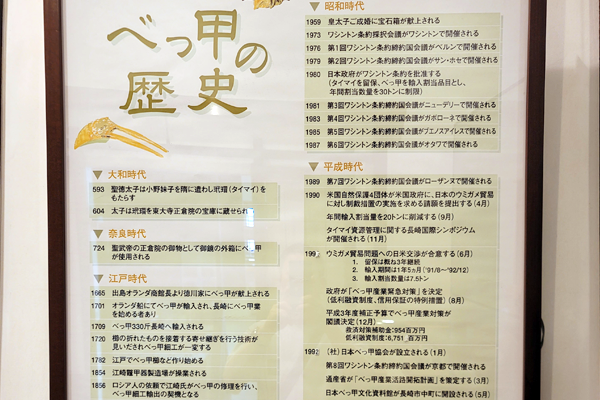

まず第1回目は、日本におけるべっ甲の歴史について、見聞きした資料と独自目線を加え、わかりやすくご紹介していきます。

しかしこの工芸館、入館料がたった100円!安すぎませんか?

私個人的には500円いや、800円でも十分に価値ある資料館だと思います。

(車で訪れる場合 駐車場はなく、少し離れた所に停める事になるのでご注意を)

では早速以下の順でご紹介していきましょう。

1 べっ甲の由来

2 長崎が産地となった理由

3 長崎べっ甲業の減少・存続の危機

4 国産べっ甲への取り組み

5 長崎べっ甲のこれから

6 最後に

いにしえより貴重とされていた様子

1 べっ甲の由来

現在では「べっ甲」の名で知られているウミガメ、タイマイの甲羅で作られる細工品は、古くは正倉院の中にも玳瑁細工 (タイマイ細工)が残されており、西暦600年頃すでに存在している工芸品のひとつです。

その独特の技法は 16世紀に中国からヨーロッパに伝わり、17世紀には長崎へ、そして江戸へと伝わり現在へと続きます。

1665年に出島オランダ商館長が徳川家にべっ甲を献上したと記されている為、かなり昔から貴重な工芸品とされていたことが分かりますね。

なんと、あの徳川家康もべっ甲のめがねを掛けていたそうです!

そして、今から1400年も前からタイマイが今の姿で生存し、甲羅を使った細工品が存在していたとは驚きです。

その当時 出島付近の資料

2 長崎がべっ甲の産地となった理由

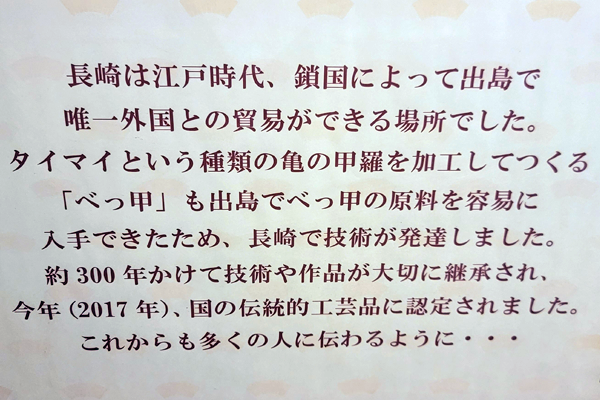

日本のべっ甲細工(製作)は300年以上前、徳川幕府の鎖国により 外国との貿易が唯一認められた場所である「長崎出島」のみが、タイマイの甲羅を入手できる場所となった為、この地で栄えるのは必然的だったようです。

小学生時代習った、「出島」がべっ甲細工にも大きく関係していたとは驚きです。

その後、長崎で培われた技法は江戸などに伝えられ今に至り、長崎べっ甲・江戸べっ甲が現在の2大産地となったようです。

長崎鼈甲組合連合会さんによりますと、1992年では 県内107件のべっ甲事業者数だった、という事を思えば一大産地であったことが事業者数からも見て取れますね。

しかしこれ以降 産地の状況は、大変厳しいものとなりました。

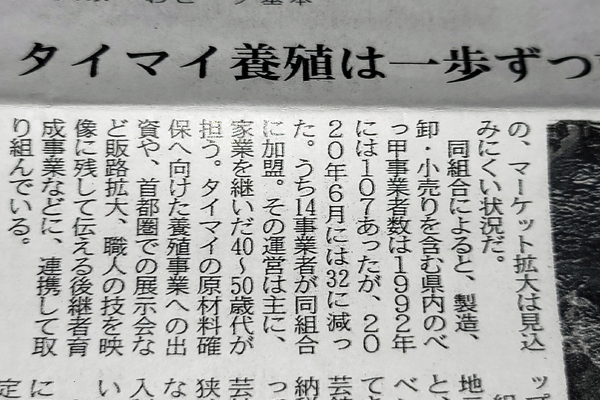

衝撃の新聞記事

3 長崎べっ甲業の減少・存続の危機

上記の通り長崎はべっ甲の一大産地でしたが、1993年悪い転機が訪れます。

それは、1993年制定されたワシントン条約によるものでした。

この条約によって、絶滅危惧種であったタイマイが輸入禁止となったのです。

輸入禁止されたべっ甲は在庫で賄うしかなく、この先10年で材料が枯渇すると言われています。

原材料が枯渇する=生産出来ない=仕事が無くなる、といった仕事見立ての悪循環から廃業された方もいるのだとか。

追い打ちをかけるごとくコロナの影響、後継者不足、そして材料不足の三重苦に悩まされ、2020年6月にはべっ甲業事業者数が32件と、28年前の3分の1以下にまで減少する、存続危ぶまれる事態となりました。

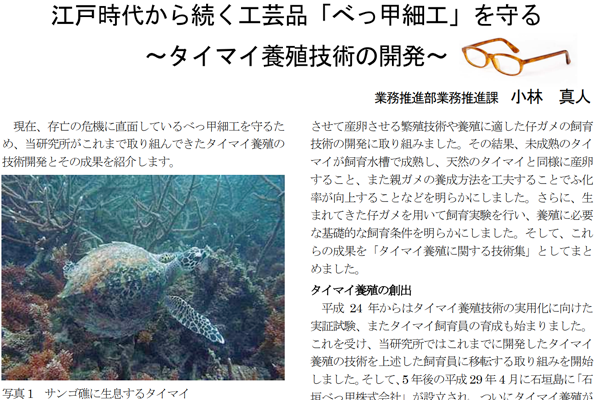

歴史と伝統 絶やさぬ新たな努力始まる

4 国産べっ甲への取り組み

そんな最中、素材・売上げの減少が続くこのままではいけないと、江戸べっ甲の業者が主体となり、国内のべっ甲業者が共同出資し、遂に国内べっ甲養殖事業が沖縄県の石垣島でスタートしました。

ただし、何事も初めての事業は困難も多かったろうと推測できます。

2017年に設立した「石垣べっ甲」の事業も 現在6年たちますが、まだ軌道に乗ったとは言えず、べっ甲の材料として成り立つ大きさに成長するには それなりの年数も必要な為、長い期間見守る必要があります。

しかも養殖事業が安定するには、3世代安定して過ぎる事が必要らしく、今現在第2世代のタイマイが育ち始めた状況で、更にもう1世代産卵と育成を順調に終えない事には、養殖事業が成功したとは言えないそうです。

それでも長崎・東京の各産地は、伝統工芸であるべっ甲細工を絶やすまいと、明るい未来に希望を寄せ努力しているそうです。

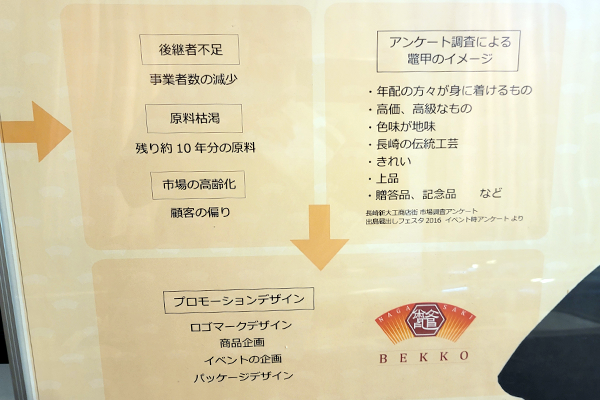

この先ずっと伝え残せるものへ

5 長崎べっ甲のこれから

事業者数は減少しましたが、国の伝統工芸品に指定され、国内養殖事業もスタートした長崎べっ甲ですが、それだけで未来が明るい訳ではありません。

国の後押し、材料の安定供給、これで手放しで売れるもの、現代はそんなに甘いものではありません。

腕の良い職人さえいれば、加工品が売れる、そんな時代ではないのです。

そこで産地長崎も動き始めました。

若い人に知ってもらう為、工房を訪問してもらう機会を設ける、歴史・工程などを学ぶ会を作る、街角でアンケートを実施する、など積極的に若者へアプローチを行い、そこから得るもの・遺せるもの・を取り入れる動きをはじめました。

それらを基にブランディング化が進められ、ロゴマーク・商品企画・イベント企画・パッケージデザインなど実用化されていきました。

これからも継承されますように...

6 最後に

古くから伝わるべっ甲細工と産地の現状、そして未来へ伝え遺す為、地元業者と今を生きる人たちが、知恵を出し合い前へと進んでいます。

私自身この地に来て初めて学ぶことが多く、普段からよく見て扱うべっ甲ですが感慨深いものとなりました。

鯖江のめがねの歴史は約120年、わずか2~3世代で語れます。

日本べっ甲細工発祥の地、長崎でその長き歴史の中 どれほどのドラマがあり 今に伝承された事を思うと、加工に携わる一事業者としても応援せずにはいれません。

その美しさを表現する為培われた技法、希少な材料を活かす職人技術、未来に伝える為の努力、そのどれもが体感できる資料館でした。

特にべっ甲製品に興味のある方は、その煌めく光沢と美しい柄模様に魅了される事、間違いなしです。

皆さんも機会があればぜひ行ってみてください、日本べっ甲の歴史すべてが分かる、とても勉強になる 自信をもってお勧めできる資料館でした。

以上、長崎市べっ甲工芸館で学んだ歴史と伝統の紹介でした。

次回は館内展示品の紹介をいたします、どうぞお楽しみに。

※関連掲載 長崎市べっ甲工芸館で歴史と伝統を学ぶ Vol.2 はこちら

※関連掲載 べっ甲めがねの特徴・見分け方 の特集はこちら