お知らせINFORMATION

-

鋳物資料館と石畳

-

鋳物発祥の石碑

-

有名人の鋳型ズラリ

-

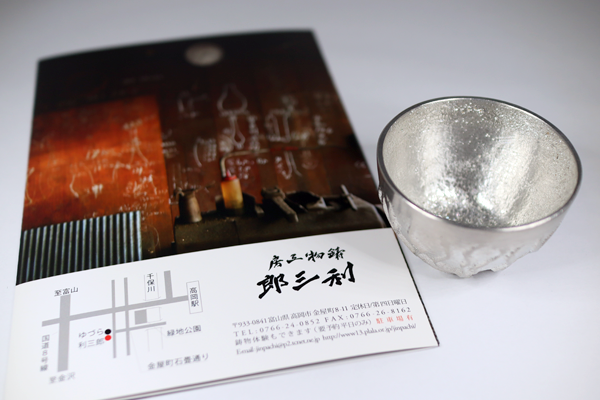

利三郎さんのパンフに

私の作品を添えて

体験工房内

右の壁は蔵の外壁

いつも めがね修復・復刻保存館 フィールシーズをご利用いただきありがとうございます。

今回は特別編、鋳物体験を通じて異業種のものづくりの良さや発見、勉強になった事などをお伝えしたいと思います。

鯖江はめがねのまちとして有名ですが、今回訪れた富山県高岡市は、富山県で2番目の都市になり、鋳物のまちとしても有名で、鋳物産業は約400年の歴史があります。

12月の晴れた週末を利用し、同じ北陸にある富山県まで足を運び、めがねでも使う事がある「鋳物」とはどういったものなのか、体験・勉強してきました。

鯖江市のめがね工場数ほどではありませんが、この高岡市内も鋳物・銅器・金型工場が沢山あり、体験出来る所もちらほら。

その中で私は「鋳物工房 利三郎」さんに体験でお邪魔しました。

鋳型の表面を火で固める

鋳物体験は、ぐい吞み・箸置き・小皿・ペーパーウェイトなど様々。

その中で私自身、一番利用頻度が高いであろう?ぐい吞みにチャレンジです。

私の他には中京方面から体験に来られた5名様のグループもいましたよ。

工房の入口には、室内に白壁の大きな蔵が併設?されており、不思議な建物のつくりにまず驚きます。

聞けば、火を扱う仕事であり長屋が多く、隣家に火事を移さず大切なものを守る為、高岡市の鋳物工場では、古くから家の中に蔵がある所が多いそうです。

昔の人の知恵があって今も残る長屋と中のつくり、すごく趣があります。

では早速テーブルに着き体験開始、まずは置かれたぐい吞み用の鋳型に 鉛筆で模様を描いていきます。

描き終わると次は、クギを太くしたような金属を使い、今描いた所を削って「彫って」いき、模様を付ける工程になります。

バーナーで溶けた錫

この鋳型、砂を固めたようなもので出来ており、削るとざらざらした砂が落ちていくのですが、意外と硬く固まっている為、太い線を彫る作業は深さが均一にならず、逆に細いラインは模様が出にくく、コツが要ります。

それでもめげずに削り続ける事約30分、雷(いかづち)を模した模様を付けて鋳型の完成。

出来上がった鋳型の表面を再度固める為、彫った表面全体にアルコールを塗布し燃やします。

その間に錫のブロックを鉄のお玉に数個入れ、バーナーで熱する事数十秒、いとも簡単に錫が溶け始めます。

溶けた綺麗な錫を見て、ターミネーター2を思い出してしまいました。(笑)

余談ですが、錫は0.2%の不純物を含んでいるらしく、熱して溶けた錫の表面にそれが黒っぽく浮き出て、道具で表面をやさしくすくうと 曇りのない鏡のような錫が現れます。

鋳型を割って出てきました

先程彫った鋳型はメス型で、炎が消えてしばらくしたら、オス型の鋳型とピッタリ合わせて置き、先程溶かした綺麗な錫をいよいよ鋳型に流し込みます。

オス・メス型の隙間に錫を流し込んで型どる仕組みですね。

注ぎ口から慎重に錫を流し込み、あふれるぐらいでストップし、待つこと数分。

すでに錫が固まっており、そこに更に水をかけて冷まし、金づちで鋳型を割ります。

すると中から綺麗に型どられたぐい吞みが現れました。

ちゃんと模様が浮き出ています!!

最後はきれいに型から外し、ぐい吞みのふち(口が触れる部分)を研ぐ時間約30分ほど待ち、完成です。

完成品は化粧箱に入れられ、その日のうちに持ち帰れます。(¥4.400円でした)

私も過去にはグラスや陶器を体験済みですし、本業のめがねの体験にしても、当日持ち帰れるものはどれもありませんでした。(めがね端材を使ったストラップやトンボ玉などは別)

このスピーディーさは、後日送られてくるものと全く違う、何ならその日自宅で作品を使える楽しみがあります。

約2時間の体験で作った金物器を持ち帰れる魅力、素人でもちゃんと形に出来る喜び、錫の輝きと ずっしりとした重さ、体験の素晴らしさがいっぱい詰まっていました。

そして型を使って作る鋳物は、量産品向きなのが改めて実感できました。

今後も色んな工房やものづくりに積極的に参加し、見て聞いて・感じて、己の仕事に反映させたいと思います。

みなさんもぜひ、鋳物工房 利三郎さんで体験なさってみては?面白いですよ。